Era più corta la notte

di

Viaggiare nella propria stanza come in un mondo, certo. Mentre qualcuno prende il sole laggiù, chiuso sul terrazzo di fronte, e le parole sono lì a cuocersi lentamente sul fuoco e i mozziconi del sigaro si accumulano. I racconti talvolta restano impigliati dentro la mascherina, gli occhi li liberano e ce li porgono, sordi come il cinema muto, spalancati su enigmi.

Qualcuno deve aver trovato prima di noi queste lontane immagini del 2020. E deve aver scritto quel testo che appare all’inizio e che racconta di come tutto questo fosse iniziato prima e che descrive quel che è accaduto poi. Quando? Forse sono stati loro, i due amici che vediamo, a ripensare molti anni dopo queste loro lontane immagini e a tentare di ricostruire quel mondo, le ragioni e le follie che li avevano reclusi.

Quella è stata la prima volta, la prima reclusione.

Due amici, così pare. In spazi diversi, così pare. Spazi e stanze e tempi diversi unificati dalla dinamite del cinema che sfonda muri e attraversa gli oceani e mescola le epoche. Uno fuma, l’altro beve. Li separano forse centinaia di chilometri, intrappolati dal confinamento che li costringe a percorrere avanti e indietro il perimetro delle proprie abitazioni. Eppure una soglia sottilissima li unisce, spazio di luce e finestra, tenda schermo da cui osservare e dietro cui ritrarsi. Potrebbero toccarsi, nella vicinanza di quella soglia di istanti. Una stoffa rossa sembra apparire sia qui che lì, confondendoci.

Tutto è chiuso, e senza respiro, ma sul terrazzo di uno di loro può apparire la campagna: gli intrecci di una stuoia in paglia, un orcio, una cesta, una ciotola di legno, un sasso, ceramica. Bianche uova su cui, perfino, si muove appena una minuscola piuma rimasta incollata lì. E sembra di toccarle, quelle forme perfette. E sembra di odorarli, quegli scampi e quei polipetti e quei rossi pomodori e quell’aglio che l’altro sta preparando, al chiuso, lontano da lì, come fosse nella stanza accanto.

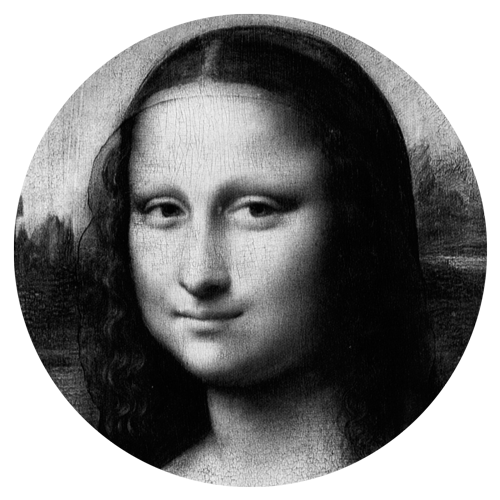

Nelle case ci sono dipinti, fotografie, lettere dal mondo. Una scacchiera. Una conchiglia fossile. Un’agenda del 1994. Ci sono Orson Welles e la Kiki di Man Ray, Ermete Trismegisto e Seneca. Ozu. E De Maistre, certo: quello che viaggiava recluso nella propria stanza, in lungo e in largo. Da qualche parte deve annidarsi Kubrick, e… Questi due amici devono saperne, di cose. E le cose si dispongono a volte come se abitassero in quei film che forse hanno amato, prendendo posto qua e là in modo amorevole o dispettoso: ci sono le tende che si muovono, le candele che si spengono, il fumo, gli specchi, il sigaro che si consuma, le ombre, i riflessi. Come in quei film muti, gli oggetti parlano e le immagini ingannano e l’inatteso spaventa e turba con piccoli segnali, sintomi, crepe, illusioni e distorsioni del quotidiano.

Occorre vigilare, controllare, sorvegliare, vegliare, in questa brevissima lunghissima notte, in questo che è anche il giorno più lungo, e non di liberazione. Occorre tenere d’occhio tutto, misurare i passi, scostare le tende, chiudere i vetri, le persiane, tornare sui propri passi e misurare di nuovo lo spazio, spiare rumori e indovinare presenze.

Vanno avanti e indietro, i due amici, accigliati e pensierosi, in un crescendo che trasmette inquietudine e anche paura, infine. Sguardi preoccupati e tesi verso un fuori minaccioso, invisibile, troppo silenzioso. Cosa sta succedendo, cosa succederà? Guardare oltre, anche nel buio, anche nella pioggia torrenziale. Da tutti i lati della casa, da ovunque si possa guardare fuori, verso la terra e verso il cielo, ignoti entrambi.

La musica sembra replicarsi come nell’andare incessante per le stanze, ma non si ripete. Incalza, e nell’incalzare genera ansia, anche se a volte tintinna, si sfrangia per poi riprendere a galoppare senza tregua alcuna, come a generare il paradosso di uno strano “silenzio di fondo” costante e ossessivo ma non cupo, una costante apnea. Come se i muri stessi, i pavimenti, spingessero e premessero.

Gerani rossi apparentemente quieti, a quella ringhiera. Ma qualcosa non torna, è evidente. A partire da immagini accostate che spostano le mani e lo sguardo attento dal fornello a una tastiera – si cucinano parole, appunto. Non torna, sono raccordi falsi, mi pare di ricordare che una volta li ho studiati, quando studiavo cinema, Maya Deren li sapeva costruire. E poi architetture sbilenche, la frenesia di un sole implacabile che si trasmette ai volti, a oggetti, nello stesso andirivieni dei passi, imitato dal movimento della macchina da presa. Anche il sole va su e giù, o meglio si avvicina e si allontana dalla finestra, e l’occhio meccanico (ma chi guarda? e chi guarda dove?) esplora come per proprio conto i due amici e le loro cose. Da questo occhio, forse, occorre guardarsi?

Chiudere bene le finestre, comunque. Anche se sono quelle a consentire ai due amici di stare vicino e quasi di toccarsi attraverso l’intravisto e la stoffa della tenda. Ora uno dei due apre e serra un coltello, lo pianta in un tagliere, affetta con cura una cipolla, bella quasi quanto quelle uova perfette, e sistema delicatamente i piatti nell’acquaio. L’altro prende del cibo, sul suo terrazzo-campagna. Nessuno parla. Nessuno sorride. Non ci sono rumori né parole in questo tempo diviso e condiviso.

Ci sono immagini che assumono colori vividi, ritraendo in accesi rossi, gialli e blu i volti mascherati dei due amici, a volte. Antichi dipinti elettronici. E ci sono delle pennellate vere in onda liquida, astrale, scura, poi più chiara. Accanto ai libri, alle fotografie, alle scritture, ecco la pittura, che però è allo stesso tempo acqua, pioggia che scende rapida sull’asfalto, cielo buio e stellato, soglia fra cose vive e cose inerti, cosa viva e fluida che muta. Qualcuno dipinge, dunque.

Intanto occorre sorvegliare sempre più, e con inquietudine incalzante. Finché gli spazi noti delle stanze devono rendersi invisibili, di fronte a quel segnale misterioso, quella intrusione indecifrabile e forse finale. Occorre spegnere luci, ritrarsi. Ora ognuno degli amici è nella luce di una candela, nello spazio ormai spoglio di cose. Uno beve, l’altro fuma, come sempre. A torso nudo, nel chiarore della fiamma. Dopo tanto girovagare avanti e indietro nelle stanze, dopo tanto guardare, cercare, spiare, decifrare, sembrano solo due amici che si raggiungono e si ritrovano, in uno spazio che pare diventato davvero unico. Poi, hanno sul volto mascherine un po’ consunte, e restano solo i loro sguardi. Fuoco. Acqua.

L’acqua che forse ha portato queste immagini fino a noi, reclusi da molto tempo nelle nostre stanze.

Quella è stata la prima volta, la prima reclusione. Se ne ha nostalgia a vederla ora, ora che siamo inchiodati alle nostre sedie intelligenti, con tutti questi pulsanti a portata delle nostre esili e pallide dita, e sensori e rilevatori e ordinatori sotto la pelle e fluttuanti di fronte a noi, e niente più passi, niente più finestre e gerani, niente più candele da accendere nel buio portando alle labbra un sigaro, una bottiglia di birra.